Pensertifikatan Tanah: Repetisi Dosa Kolonial

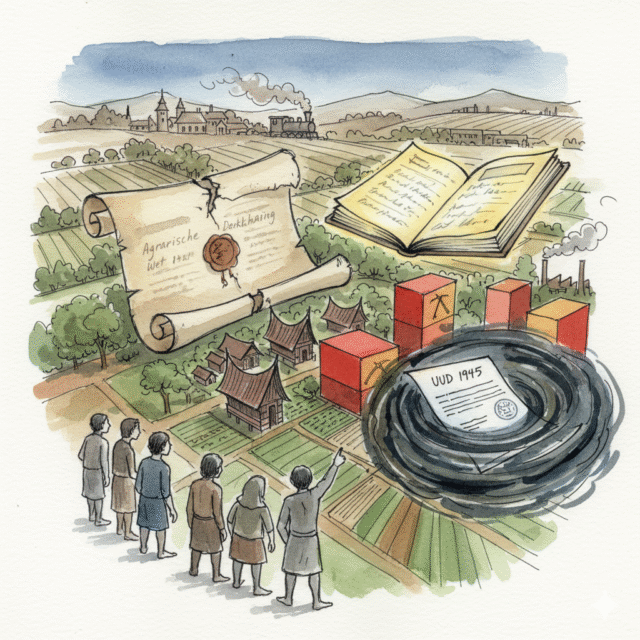

Sejarah pensertifikatan tanah adalah tragedi yang berulang, bukan sebuah inisiatif mulia. Dosa pertama kali dicatatkan oleh Belanda melalui Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870. Itu bukan aturan, tapi tiket bagi kapitalis Eropa. Mereka melahirkan Domeinverklaring—sebuah “pernyataan kepemilikan” ala penjajah—yang secara sepihak menetapkan: tanah yang tidak memiliki bukti Barat (Eigendom) otomatis menjadi domain negara.

Matilah hak ulayat yang berbasis hukum adat tak tertulis!

Tanah komunal kemudian disulap menjadi lahan Erfpacht (Hak Guna Usaha) untuk perkebunan dan tambang, yang merampas kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya.

Ironisnya, setelah merdeka, semangat perampasan ini seharusnya diputus tuntas oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini adalah janji suci kita: Negara wajib “mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.” Jadi, sertifikasi seharusnya menjadi penobatan kedaulatan adat, bukan lagi alat penggusur.

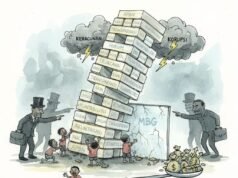

Kontradiksi UUPA: Ketika Mandat Negara Lebih Kuat dari Amanat Konstitusi

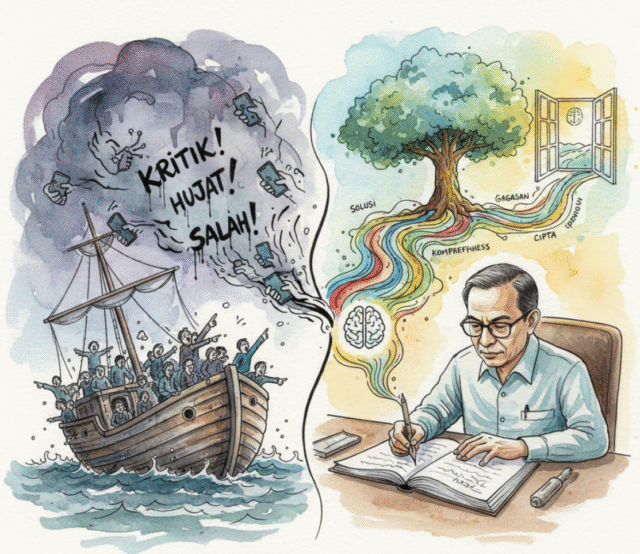

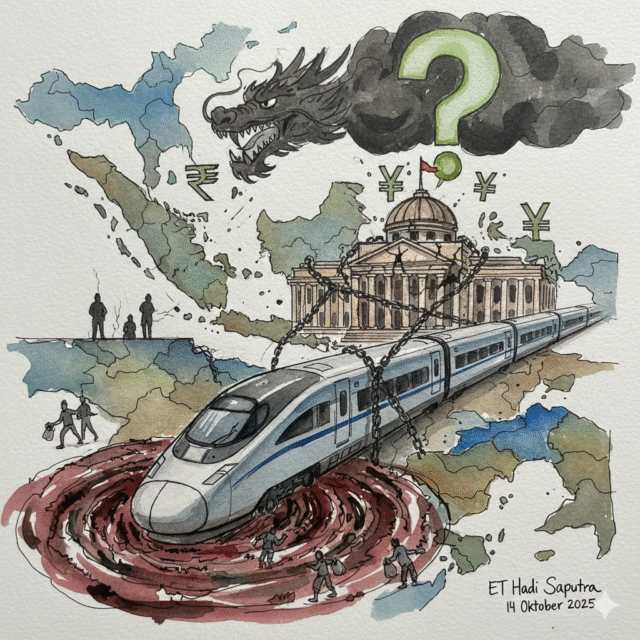

Sayangnya, janji konstitusi seringkali tertinggal di pintu birokrasi. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, meski lahir dengan roh anti-kolonial, justru mengandung lubang besar yang berlawanan dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD 45. Lubang itu bernama Hak Menguasai dari Negara (HMN), yang termaktub dalam Pasal 2 UUPA. HMN adalah pedang bermata dua. Ia seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tapi penafsiran dominannya kembali menyerupai Domeinverklaring modern. Negara menganggap tanah adat yang belum disertifikasi sebagai ‘tanah negara bebas’, lalu dengan mudah mengalokasikannya menjadi konsesi besar (HGU, HPL) kepada korporasi. Logikanya terbalik: bukannya negara yang harus membuktikan hak ulayat itu sudah punah, tapi masyarakat adat yang harus berdarah-darah membuktikan bahwa hak mereka “masih hidup” melalui proses birokrasi yang rumit. Inilah mengapa pensertifikatan masif seperti PTSL, dalam kasus-kasus konflik, justru dilihat sebagai legalisasi untuk merampas, menggeser hak komunal ke hak individual atau korporasi.

Ancaman dari Balik Sertifikat

Saat sertifikat dikeluarkan secara sistematis, tujuannya satu: kepastian hukum. Tapi kepastian hukum untuk siapa? Bagi masyarakat adat, sertifikat itu seringkali menjadi lonceng kematian. Mereka yang mempertahankan wilayahnya dengan sejarah dan adat, harus berhadapan dengan selembar kertas berharga yang sah secara hukum positif. Di sinilah letak ironi terbesar: sertifikasi yang seharusnya menjadi bagian dari Reforma Agraria dan pelaksana amanat UUD 45, justru menjadi pemicu konflik struktural. Ia memfasilitasi pengalihan tanah dari penguasaan kolektif tradisional menjadi modal yang bisa diagunkan dan diperjualbelikan, sesuai kepentingan pasar.

Intinya, jika program pensertifikatan tidak didahului dengan penegasan dan pengakuan wilayah adat—sesuai perintah konstitusi—maka ia bukan sedang membangun kepastian hukum, melainkan sedang mereproduksi ketidakadilan agraria yang diwariskan oleh Belanda.