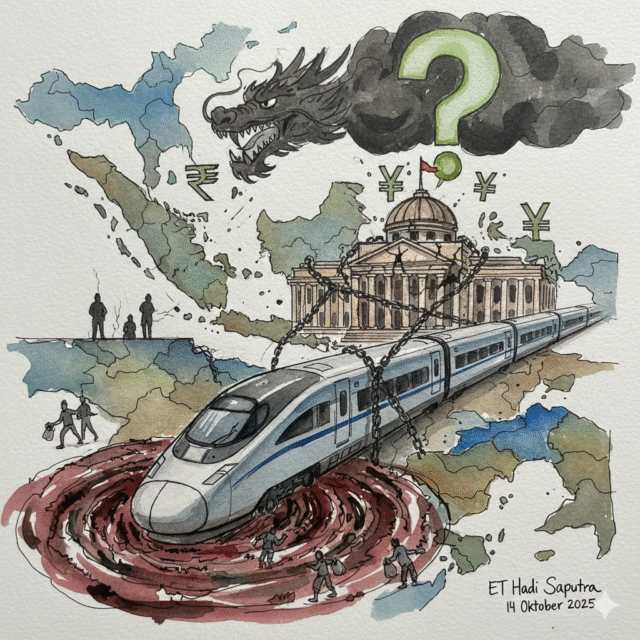

Pahitnya Whoosh: Tipuan Bunga dan B2B

Anda lihat Whoosh melaju. Keren, gagah, melesat 350 kilometer per jam. Kita bangga. Ada ‘kebanggaan nasional’di sana. Tapi, saya selalu percaya, kebanggaan sejati diukur dari ‘kekuatan dompet’dan ‘kejujuran janji’—bukan sekadar kecepatan kereta.

Di balik kemewahan 142 kilometer jalur kereta cepat Jakarta-Bandung itu, tersembunyi borok yang menganga lebar dalam tata kelola kebijakan kita. Ini bukan sekadar missmanagement, ini adalah kegagalan sistemik menjaga amanah.

Kegagalan Epik ‘Jurus B to B’: APBN Diseret Paksa

Inti dari kebobrokan ini adalah janji politik yang dilanggar secara telanjang.

Kita ingat betul saat Jepang membawa proposal bunga super-diskon (0,1% dengan term pinjaman 40 tahun), tapi menuntut jaminan negara (G2G).Pemerintah menolak tegas: “Proyek ini harus B2B murni. APBN haram disentuh.”

Lalu, kita memilih Tiongkok karena janji B to B murni. Namun, janji itu adalah “gula-gula”di awal. Tiongkok memberikan pinjaman dengan ‘bunga ajaib’2% hingga 3,4% dari China Development Bank (CDB)—jauh lebih mencekik dibanding Jepang.

Paradoks Fatal: Bunga Mahal + Jaminan Negara

Ketika cost overrunterjadi dan membengkak hingga US$1,2 miliar(sekitar Rp 18 triliun), pemerintah justru melakukan manuver fatal:

Suntikan PMN (Penyertaan Modal Negara):Janji itu ambruk. APBN resmi digunakan untuk menambah modal BUMN.

Penjaminan Utang:Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan ‘penjaminan pemerintah’atas pinjaman PT KAI untuk Whoosh.

Kita menolak bunga 0,1% karena takut APBN terbebani. Tapi, kita menerima bunga mahal Tiongkok dan akhirnya tetap membebani APBN. Kita mendapat yang terburuk dari dua dunia. Jaksa Agung dan KPK seharusnya sudah turun tangan mengusut tuntas kebijakan berbiaya triliunanyang secara fundamental merugikan keuangan negara ini.

Beban ‘Bom Waktu’ di Punggung BUMN

Dampak terbesar dirasakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang dipaksa menjadi ‘tumbal’pemimpin konsorsium.

KAI Jadi Korban ‘Subsidi Silang’ Paksa

Bunga Mematikan: KAI harus menanggung utang pokok US$5,43 miliar. Beban bunga tahunannya saja diperkirakan Rp 1,9 triliun. Angka ini membuat keuangan KAI ‘berdarah-darah’sejak Whoosh beroperasi, karena pendapatan KCIC belum mampu menutup kewajiban ini. KAI mencatat kerugian di PSBI Rp 951 miliar di semester I-2025 saja!

“Perampasan” Keuntungan Korporasi:Keuntungan bersih dari BUMN lain, seperti dividen dari perusahaan tambang, harus dialihkan untuk menopang KAI. Ini adalah ‘pembajakan keuntungan’yang merusak good corporate governance.

Dana Cadangan (Sinking Fund):KAI bahkan harus menyisihkan dana sinking fund Rp 1,455 triliunper tahun sebagai ‘dana darurat’ yang sewaktu-waktu bisa ditarik jika Whoosh kepepet. Ini mengganggu fokus KAI pada pengembangan kereta konvensional.

Retorika Pejabat: Lucu dan Sinis

Menteri Keuangan saat ini boleh beretorika, “Jangan kalau enak swasta, kalau tidak enak government.”Mereka menolak APBN dipakai bayar utang Whoosh, menyarankan agar utang diurus oleh BUMN (Danantara) melalui dividen BUMN. Retorika ini sinis dan lucu. Sebab, pemerintah sendirilah yang membuat BUMN terperangkap dengan memberikan jaminan PMK dan suntikan PMN di awal. Pemerintah (baca: Luhut) tidak bisa ‘cuci tangan’sekarang.

Ancaman ‘Jebakan Utang’ dan Kedaulatan Teknis

Kontroversi Whoosh bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan Indonesia.

Jaminan Aset vs. Debt Trap

Tingginya bunga dan skema pinjaman yang dirahasiakan membuat Indonesia masuk dalam risiko ‘Jebakan Utang’Tiongkok, seperti yang dialami Sri Lanka.

Jika Whoosh kolaps atau KAI gagal bayar utang pokok/bunga:

Aset Dijaminkan:Aset strategis Kereta Cepat berpotensi besar diambil alih, atau konsesi operasionalnya dikuasai penuh oleh Tiongkok, karena APBN adalah penjamin utama pinjaman.

Kedaulatan Hilang:Kita kehilangan kontrol atas infrastruktur vital yang dibangun di atas tanah kita sendiri.

Alih Teknologi: Sebuah ‘Hoax’ Strategis?

Janji alih teknologi Tiongkok yang sempat menjadi poin pemenang kini masih menjadi pertanyaan besar. Tanpa transfer teknologi yang sukses, Indonesia hanya akan menjadi ‘konsumen mahal’yang terpaksa membayar Tiongkok untuk pemeliharaan, suku cadang, dan perbaikan Whoosh selama puluhan tahun ke depan—sebuah ‘penjajahan teknis’berbiaya mahal.

Whoosh adalah Pilihan Kebijakan yang Keliru

Whoosh adalah simbol dari ‘pilihan kebijakan yang salah kaprah’: mendahulukan ‘kemewahan'(kecepatan 350 km/jam di Jawa) di atas ‘kebutuhan dasar'(konektivitas logistik murah di luar Jawa).

Rp 116 triliun itu adalah uang yang setara dengan membangun ribuan kilometer rel baru di Sumatera dan Sulawesi, memangkas biaya logistik nasional, dan mendorong pemerataan ekonomi sejati.

Uang itu setara dengan bangun Jembatan Selat Sunda yang “menyatukan” Jawa dan Sumatra. Bayangkan harga sayur dari Lampung sama dengan Harga sayur dari Bogor-Cianjur di Jakarta. Alangkah senangnya.

Pemerintah harus bertindak sekarang. Lakukan audit forensikterhadap cost overrun. Jika tidak, Whoosh yang kita banggakan akan menjadi:

W arisan H utang O leh O rang S erakah H arta. 🤦♂

Tegakkan hukum, batalkan jaminan APBN.Jangan jadikan Whoosh Woes (kesengsaraan) bagi generasi mendatang.