SOUND OF BOROBUDUR: Ketika Batu Bisa Bicara dan Menggemakan Suara Jiwa

JANGAN KIRA BOROBUDUR CUMA UNTUK SELFIE

Kita sering sekali melihat Candi Borobudur hanya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Tumpukan batu untuk berfoto, titik. Padahal, ada sekelompok orang “gila” yang menemukan rahasia di sana. Mereka bilang, Borobudur itu menyimpan sebuah orkestra berusia 13 abad. Bukan orkestra biasa. Ini adalah “bom waktu” budaya yang siap meledakkan peradaban musik Nusantara ke panggung dunia. Tapi yang paling ironis: seluruh proyek ambisius ini berjalan tanpa sokongan uang negara. Murni swadaya.

BATU ITU BUKAN BISU, IA HANYA MEMBEKU

Bapak/Ibu sekalian, Borobudur itu bukan batu mati. Saya melihatnya sebagai perpustakaan yang membeku. Ia menyimpan seluruh sistem pengetahuan tinggi peradaban kita di abad ke-8. Dan kejutan itu datang dari relief Karmawibhangga, relief di kaki candi yang tersembunyi.

Di sana ada instrumen musik yang sangat detail. Kecapi, harpa, seruling kuno, dan aneka gendang. Kenapa alat-alat sedetail ini tidak pernah kita bunyikan?

Itulah kegelisahan nurani yang melahirkan Sound of Borobudur (SOB).

Sosok sentralnya adalah Trie Utami. Seniman cerdas yang awalnya hanya ingin “pulang kampung” mencari arti dirinya. Ia lantas menjadi ujung tombak riset awal. Didukung Rully F. Baksh sebagai konseptor program.

Mereka bukan bekerja sendirian. Mereka adalah tim lintas disiplin, didukung arkeolog Dwi Cahyono untuk menamai ulang instrumen tersebut secara otentik.

KEKUATAN CINTA DAN HUKUM ADAT

Ini dia bagian yang paling “gila” dan membuat saya, sebagai ahli hukum, tergelitik.

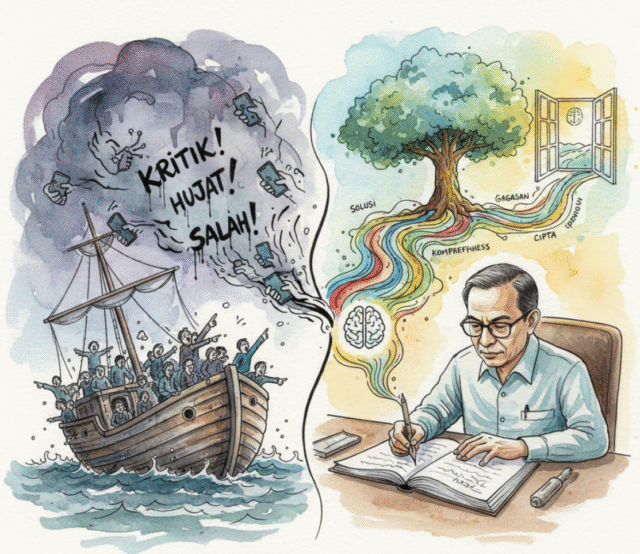

SOB adalah gerakan yang sangat independen. Tidak didukung secara finansial oleh lembaga negara manapun. Tidak ada kucuran CSR besar. Murni kerja penuh kesadaran dan cinta. Seluruh kolaborator—musisi, akademisi—bekerja bukan sebagai profesional yang dibayar. Mereka pewaris yang sadar.

Dalam kacamata Hukum Adat, ini adalah penegasan tentang Kepemilikan Komunal. Borobudur bukan aset statis, tapi pusaka bangsa. Maka, membunyikannya adalah hak dan kewajiban kolektif, terlepas dari birokrasi.

SOB adalah Lokomotif musik yang super cepat. Relnya adalah sains dan teknologi. Gerbong-gerbongnya membawa isu budaya, keilmiahan, dan kebangsaan.

UNIVERSITAS BRAWIIJAYA SEBAGAI RUMAH

Siapa otak intelektualnya? Universitas Brawijaya (UB). UB menjadi rumah akademik bagi SOB. Di sana, gairah Trie Utami dan keahlian Dewa Budjana (sebagai penyihir harmoni modern) diolah menjadi riset yang kokoh. Komposisi musik pun dibangun dari fondasi keilmuan lintas disiplin, bukan sekadar ngamen.

SOB berani menolak absolutisme. Mereka bilang: Tidak ada hasil akhir. Tidak ada teori baku. Tidak ada kebenaran mutlak. Ini ruang terbuka yang dinamis, selaras dengan ilmu pengetahuan yang selalu menerima antitesis.

Mereka tahu, diplomasi budaya tidak cukup hanya dengan tari-tarian keliling dunia. Kita harus membunyikan peradaban kita. Borobudur harus berbunyi, dan dunia harus mendengarkan.

KITA ADA DI SPIRAL KEBUDAYAAN

Langkah SOB ini menempatkan Indonesia sejajar dengan peradaban besar lain. China, Jepang, Korea, dan India juga melakukan hal yang sama. Mereka melihat budaya sebagai sistem pengetahuan, bukan sekadar kesenian.

Maka, terciptalah spiral kebudayaan yang sehat:

- Kutub Traditif: Tuntutannya preservatif (melestarikan relief).

- Kutub Modern: Tindakannya progresif (mengamplifikasi relief menjadi orkestra modern).

Ini industri budaya sejati. Bukan sekadar jualan merchandise, tapi menjual narasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. SOB adalah cara Indonesia berbicara pada dunia tentang kedalaman peradabannya.

Sekarang, setelah Anda tahu ini semua. Apa yang Anda lakukan? Masih menunggu negara bertindak?

Ingatlah ideologi kerja SOB yang menampar kita keras-keras:

WARISAN ADALAH KATA KERJA.

#SoundofBorobudur #WarisanAdalahKataKerja #SpiralKebudayaan #Borobudur #MusikNusantara #RisetSeni #CulturalIndustry #UB #ethadisaputra

20251119 SOUND OF BOROBUDUR Ketika Batu Bisa Bicara dan Menggemakan Suara Jiwa – ET Hadi Saputra