Beberapa hari lalu, di warung kopi langganan, seorang pengacara senior mengeluh, “Hukum di negeri ini seperti centang perenang, tidak beradat dan sekuler. Ini karena aturan peralihan UUD 1945 yang tak kunjung tuntas.”

Keluhan ini mengingatkan saya pada keruwetan hukum sejak Orde Lama hingga Reformasi: ketidakpastian berusaha, banjir gugatan ke PTUN, hingga penegakan hukum yang menakutkan bagi masyarakat miskin. Benarkah akar masalahnya ada di aturan peralihan yang berusia lebih dari 80 tahun?

Jembatan Bersejarah: Makna Aturan Peralihan

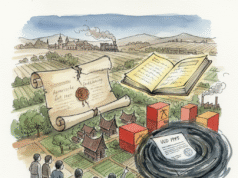

Para pendiri bangsa memasukkan Aturan Peralihan ke UUD 1945 untuk mencegah kevakuman hukum saat negara baru lahir. Pasal-pasalnya singkat: PPKI mengatur transisi pemerintahan, peraturan kolonial tetap berlaku sementara, dan Presiden serta Wakil Presiden pertama dipilih oleh PPKI. Tujuannya jelas: menjembatani masa lalu dan masa depan, bukan untuk ditinggali permanen.

Jembatan Diperbarui, Tapi Masih Transisional

Pascareformasi, aturan peralihan diubah. PPKI tak lagi disebut, tapi peraturan lama tetap berlaku hingga ada yang baru, dan amanat membentuk Mahkamah Konstitusi muncul untuk transisi menuju demokrasi. Ironisnya, semangat transisi ini macet. Jembatan yang seharusnya dilewati justru menjadi tempat tinggal, dengan peraturan lama yang pengesahannya tertunda.

Hukum Sekuler dan Tidak Beradat

Hukum saat ini sekuler dan tidak beradat karena masih mengandalkan warisan Belanda, sesuai amanat aturan peralihan yang belum tuntas. Padahal, Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945 mengarahkan pada hukum adat dan agama. Langkah menuju sana pernah dimulai, seperti Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mempositifkan hukum Islam untuk pengadilan agama. Namun, transformasi serupa untuk hukum adat dan agama lain belum tuntas.

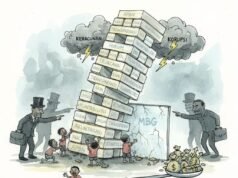

Akar Masalah: Stagnasi dan Positivisme

Menurut Profesor Soetandyo Wignjosoebroto, hukum nasional kita bersifat positivistik: formal, sentralistik, dan tak mencerminkan hukum rakyat. Akibatnya, hukum kehilangan basis sosial, menjadi “gentayangan” tanpa nilai, dan menyengsarakan masyarakat. Contohnya, pencabutan 2.078 izin tambang oleh Presiden Jokowi menunjukkan konflik antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal. Penundaan RUU KUHP karena kontroversi politik memperparah disharmoni ini.

Potret Centang Perenang: Drama di Pengadilan

Kesenjangan antara hukum teks (das sollen) dan praktik (das sein) terlihat di pengadilan. Hukum adat sering bertentangan dengan hukum formal yang kaku, seperti dalam sengketa tanah adat yang ditolak pengadilan negeri. Namun, ada pula putusan berani, seperti kasus penyelundupan imigran Rohingya di Aceh, yang mempertimbangkan falsafah adat. Ini menunjukkan perlunya integrasi hukum formal dan nilai masyarakat.

Epilog: Meninggalkan Jembatan

Amandemen UUD 1945 adalah langkah besar menuju demokrasi, tapi reformasi hukum masih jauh dari sempurna. Jembatan aturan peralihan, yang seharusnya sementara, menjadi tempat tinggal yang nyaman. Amanat sejati—membangun hukum nasional yang progresif, berkeadilan, dan berlandaskan Pancasila—belum terwujud. Saatnya kita menyeberang, meninggalkan stagnasi, dan membangun hukum yang kokoh untuk generasi mendatang.